Desculpa, mas não encontramos nada.

Desculpa, mas não encontramos nada.

Lendo: Noz Storia

O Jornal Mapa esteve à conversa com o Sinho sobre os passeios Noz Storia – visitas guiadas na freguesia de Benfica (Lisboa), onde Sinho mantém vivas as memórias dos bairros auto-construídos.

Foto: Alex Paganelli

Jornal Mapa – Qual é a tua origem, de onde é que vens, o que é que te leva a criar este projeto?

Sinho – Boas! Chamo-me Sinho, sou neto de cabo-verdianos, filho de mãe angolana e pai cabo-verdiano. Nasci no hospital da Estefânia, ali em Arroios, em 1976. O Noz Storia vem de memórias minhas, memórias afetivas que quis preservar, e surgiu nesta forma que me parece muito válida, afinal a tradição oral é ancestral. Preservar a memória é importante já que não temos um arquivo nosso, principalmente sobre os bairros auto-construídos. Desde que saí das Fontaínhas, em 2001, sempre disse para mim mesmo que, por onde passasse, iria falar das Fontaínhas, das comunidades à volta e dos vários bairros auto-construídos. E foi assim. Já me conheces há muito tempo e já me viste, em diversos contextos, a falar da situação dos bairros e de como lá fui criado. Comecei a fazer esses passeios em 2001 e assim foi andando, até chegar a 2023, quando o [António Brito] Guterres, no festival 5L, propôs apresentá-lo. E foi o primeiro contacto que eu fiz com o público: estavam 26 pessoas e eu fiz um passeio guiado pela história da relação entre as Fontaínhas e a cidade, mais concretamente com a freguesia de Benfica. Daí senti que podia avançar para uma abordagem aberta ao público para falar sobre a comunidade das Fontaínhas e dos bairros em torno, Estrela de África, Vila Nova, Reboleira, Cova da Moura, porque havia essa rede de comunidades e de famílias.

JM – Estes bairros surgem antes do 25 de Abril e expandem-se no pós 25 de Abril para receber pessoal trabalhador, não é?

S – Exatamente. A minha história foca-se muito nessas memórias, porque aí está a resiliência do Djunta MO (unidos conseguimos) que foi, para mim, aquilo que sustentou estas comunidades para se organizarem aqui nesta cidade. Antes do 25 de Abril essas pessoas já estavam lá – os meus pais vieram em 73 e vieram para trabalhar. Primeiro os homens e, quando vieram as mulheres, eles não tinham habitação e foram para essas comunidades. No 25 de Abril, quando houve o golpe, muitas pessoas que moravam nas Fontaínhas ocuparam outras casas, pessoas brancas que moravam lá no bairro… Mas as comunidades racializadas foram ficando lá e, como não havia políticas de habitação para essas comunidades, elas solidarizaram-se e construíram, em entreajuda, as suas próprias habitações em madeira e latão. Depois dos incêndios de 77 e das cheias de 83 começaram a fazer casas, durante a noite, em tijolo e cimento. E eu, como nasci em 76 dentro desse contexto em Portugal, estou ligado a essa história, passei por essas fases todas, desde morar em casa de madeira, sem saneamento, sem luz, sem água, a falar crioulo como primeira língua… até vir o Centro Social Bairro 6 de Maio, onde foi a nossa creche. Posteriormente, criámos a Associação Unidos de Cabo Verde, que foi a estrutura que mais nos suportou enquanto comunidade da diáspora, porque as políticas públicas não chegaram ao bairro e, graças a essas estruturas, em auto-organização, fomos criando comunidade, uma comunidade da classe trabalhadora dita precária, com seus ascendentes e descendentes, uma comunidade forte, muito forte. Foi no processo de realojamento que «mataram» o sentido de comunidade – com pessoas a serem colocadas no Zambujal, outras na Bobadela, Casal da Mira… Acredito que a força da comunidade é um processo longo e conjunto, há vários exemplos disso nos bairros periféricos. A força era «tudo junto», mesmo que fosse precária a habitação. Quando viemos para a Boba entregaram a chave e mantiveram-nos em exclusão. Demorámos 20 anos para voltar a construir comunidade, mais ou menos, porque leva tempo. Porque os vizinhos não são os mesmos.

Foto: João Garrinhas / Outros ângulos

JM – Se no pós 25 de Abril vivíamos um período de expansão industrial da cidade, o que é que hoje leva o pessoal a «voltar» à auto-construção?

S – São idades diferentes, mano. Porque naquele tempo, os bairros auto-construídos foram construídos à volta das indústrias. A maior parte dos bairros cresceram aqui, na Amadora. As grandes indústrias precisavam de mão-de-obra, o pessoal vinha, os nossos pais vinham, trabalhavam, e depois tinham que construir à volta. Na Damaia, os bairros – Fontainhas, 6 de Maio, Buraca – são todos à volta da zona industrial da Amadora, lógico, não é? Entretanto, houve um grande espaço de tempo entre a realização do levantamento do número de casas e moradores, até ao processo de demolir o bairro, não é? Se ao início, por exemplo, uma família tem só um filho pequeno, vinte anos depois esse filho já é pai, tem a sua mulher, tem filhos. Como não ficaram inscritos no PER (Programa Especial de Realojamento), não tiveram direito a casa…. Porque eu não estou a ver, com os ordenados que as pessoas têm, com a vida que têm, como é que as pessoas vão conseguir ter uma habitação. Perante este cenário surgem muitos movimentos de ocupação, individuais e coletivos. Desde o 25 de Abril que as ocupações têm um cariz político e de necessidade. Sempre foi crime, porque o direito à propriedade privada sempre foi uma cena sagrada nesta sociedade. Mas, de repente, temos pessoal como nós, que está numa crise de habitação, que condena uma mãe solteira que ocupa uma casa porque não tem uma alternativa. O Daniel Oliveira disse uma coisa que para mim faz muito sentido: antes, em tempo de eleições, os políticos davam chave às pessoas. Hoje despejam as pessoas como estratégia para ganhar votos. A polícia é a instituição que mais teve presença na comunidade. Ou seja, o Estado aparece só em forma de polícia, não é? De repressão.

JM – Tu estás aqui com um dossier com uma série de fotos antigas. O que é que essas fotos contam?

S – As fotos são um guia para as minhas memórias, enquanto vamos caminhando desde as Portas de Benfica até à Estação da Damaia. Os prédios que estão à volta das Fontaínhas ainda se mantêm. São esses azuis e brancos. Se olhares agora, tu vês esses prédios e vês a rotunda mas já não vês o bairro. E daí saem várias memórias, depende do contexto. Por exemplo, isto é lá na Estrela de África, ao pé da estação. Aqui está Santa Filomena.

Foto: Alex Paganelli

JM – E esta foto, onde é?

S – 6 de Maio. As casas construídas. O sol não chega. Os becos são mais curtos. Casamento dos meus pais. Rua do Sol. Este é o meu primo. Estamos lá no 6 de Maio. Esta é na escola preparatória. A minha turma. Os convívios. Os primeiros dirigentes da Associação de Cabo Verde. São Biguano, que era coronel. Ninho Chalet, que era o senhor que ficava com a chave da lavandaria e do sítio para tomar banho. Ninho Tote, um dos primeiros presidentes. E o Cota Manito.

JM – Isso foi quando?

S – Oitenta e tal. Isto é o curso de alfabetização. Essa foto é da senhora que ficava com o dinheiro para se alguém morresse na comunidade ter um funeral digno. E todos os homens contribuíam. Havia uma caixa. Ainda mandavam um valor para Cabo Verde para a família lá fazer a cerimónia, a do sétimo dia e a de um mês. E um espírito solidário, de auto-organização. E não era só nas Fontaínhas. Eu levava cenas da horta do meu pai, feijão, batata, para a Cova da Moura. Havia essa troca. O meu tio matava porco, mas não era para vender. Havia muita partilha dentro da comunidade. Na minha família, o que saía da horta nunca foi vendido. Íamos plantar na Horta Nova. Era um bocadinho afastado das Fontaínhas. Eu cresci nesse ambiente, às entradas de Lisboa. Era periferia, agora é centro de Lisboa. Quando a comunidade das Fontaínhas saiu daqui, as peixeiras iam vender à Praça Benfica. As minhas primeiras experiências a fugir da polícia não foi por roubar, foi a fugir com o peixe das senhoras que a polícia vinha buscar. Outras vezes, se estávamos distraídos, levavam o peixe. E dava-me uma raiva… porque as senhoras eram roubadas. Eu chegava a casa revoltado. Havia muitas jovens do nosso bairro que apanhavam o último 58 à noite para o Cais do Sodré e vinham no primeiro de manhã. É um grande percurso e com vários insultos no transporte por causa do cheiro do peixe. Imagina, passar pelas Amoreiras, pelo Rato e quê. Eu transformo essa história de sofrimento em momentos de empoderamento. O que sou hoje é graças à minha comunidade. À resiliência de muitos homens e mulheres. E agora tendo noção do que eles passaram, do processo colonial. De onde os meus avós vieram. Como é que vieram. Onde é que trabalharam em Angola. Nas plantações de cana-de-açúcar. Em Santo Domingo. Na plantação de cacau. É preciso essa história estar nos manuais escolares. Onde for. E também que o 25 de Abril começou nas colónias.

JM – É isso, meu irmão.

S – Se eu não tivesse conhecimento dessa volta toda com a minha família, eu não conseguia contar a história. Todas as semanas eu sentava com a minha avó a ouvir. Foi muito importante a minha observação e a minha curiosidade também de conhecer. Depois de unir as cenas, agora faz-me tudo sentido. Agora já não tenho aqueles complexos e traumas que eu tinha. Com o conhecimento da minha história já fiquei livre de certas coisas, vi que é um processo que não foi… não foi obra do acaso nascer ali nas Fontaínhas.

———-

Entrevista publicada no Jornal Mapa nr. 47 [Out. – Dez. 2025]

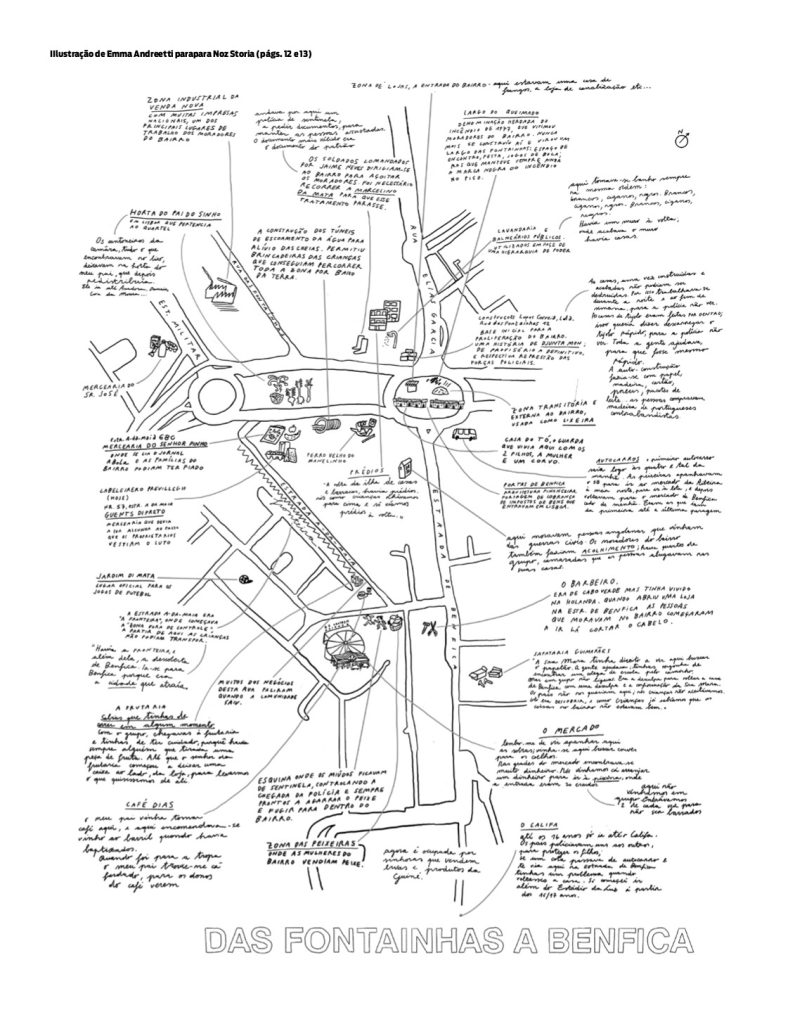

Ilustração de Emma Andreetti

0 People Replies to “Noz Storia”