Desculpa, mas não encontramos nada.

Desculpa, mas não encontramos nada.

Lendo: As Brigadas Revolucionárias na Luta Contra a Ditadura

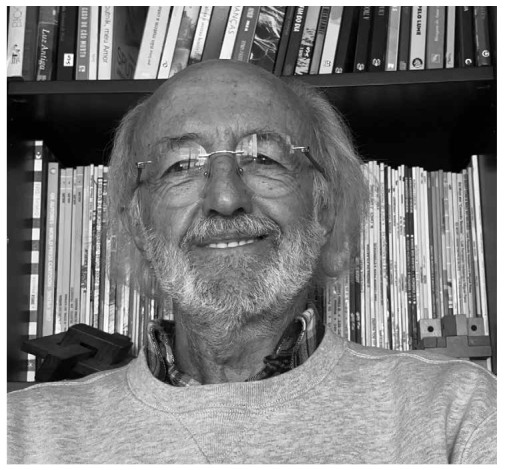

Entrevista a José Paulo Viana, membro das BR

Desde os primeiros dias a seguir ao golpe militar de 25 de Abril de 1974 até tempos recentes, qualquer referência às Brigadas Revolucionárias (BR) remetia imediatamente para as figuras de Carlos Antunes (falecido em 2022) e Isabel do Carmo, os únicos integrantes desta organização armada que se deram a conhecer publicamente como tal. Sabia-se também o nome de Carlos Curto «Luís», um dos dois operacionais mortos e o pseudónimo do outro, «Ernesto», a sua identidade só viria a ser revelada muitos anos depois. Morreram quando colocavam cargas explosivas no decorrer de acções de sabotagem contra objectivos militares da ditadura.

No seio do PRP-BR (Partido Revolucionário do Proletariado – Brigadas Revolucionarias), o partido “herdeiro” do prestígio alcançado pelas acções das BR, os militantes incorporados depois do derrube da ditadura podiam imaginar, com acerto, a mais que provável participação de Tomás da Fonseca, Vitor Ramos, Pedro Goulart, Humberto Machado, Laurinda Queiroz, José Francisco Ribeiro, Fernando Cipriano e mais uns poucos militantes do partido nas actividades das BR, mas estas figuras não faziam ostentação dessas prácticas anteriores e mantinham em segredo esse vínculo no dia a dia partidário. A generalidade dos militantes que aderiram ao PRP-BR, durante o processo revolucionário e nos anos seguintes até à sua extinção em 1980, desconhecia também que no decorrer da primeira parte do 2º congresso 1 do partido, realizado na escola do Centro Republicano do Lumiar, em Agosto de 1974, se tinha verificado uma ruptura que levou à saída da maioria dos membros das BR e de outros congressistas.

Com a publicação do livro Mulheres em Armas 2, de Isabel Lindim, em 2012, passam a conhecer-se os nomes de três das seis mulheres com intervenção directa em acções das BR, as outras três são identificadas pelos pseudónimos usados na organização. Nesta obra centrada na participação feminina nas BR são ainda reveladas as identidades de oito mulheres ligadas à logística e outros sectores da organização e aparecem pela primeira vez ao longo da narrativa os nomes de três outros membros das BR não assumidos até então: Orlando Lindim Ramos, pai da autora do livro, José Francisco, companheiro de uma das entrevistadas e José Paulo Viana, que recrutou a maioria das mulheres que tiveram intervenção directa nas acções, daí a referência.

Teve de passar quase meio século para se conhecer publicamente a generalidade dos homens e mulheres participantes de alguma forma nas actividades da única organização que prosseguia a luta armada em Portugal à data do derrube da ditadura. As outras organizações armadas: a FAP (Frente de Acção Popular), a LUAR (Liga de União e Acção Revolucionária) e a ARA (Acção Revolucionária Armada) não tinham resistido à forte repressão que se abatera sobre elas, estando então inactivas.

A poucos dias da estreia pública 3 do documentário As Brigadas Revolucionárias na Luta Contra a Ditadura (1970-1974), [DOCLISBOA, 26 de Outubro às 15:30 horas no Cinema São Jorge], filme 4 onde são revelados os implicados até agora desconhecidos e uma parte importante da história desta organização armada, entrevistamos para a rubrica «Outros 50 Anos» José Paulo Viana, membro das BR, com intervenção destacada em muitas das acções realizadas e que manteve, também, em segredo o vínculo à organização, como, diga-se de passagem, todos os outros que, como ele, abandonaram o congresso do PRP em Agosto de 1974.

José Paulo Viana, conhecido durante as últimas quatro décadas como distinto professor e exímio divulgador da Matemática, através de publicações, conferências e sessões onde mostra os aspectos lúdicos, divertidos ou insólitos desta ciência, conta-nos a seguir essa parte desconhecida da sua história: como chegou a fazer parte das BR e a sua participação nas acções, numa conversa focada no seu empenho naquele projecto, mas onde fala também da sua vivência do 25 de Abril, do processo iniciado com a «Revolução dos Cravos» e, brevemente, dos «tempos duros» que vivemos e da esperança na juventude.

Logotipo adoptado pelas BR. Apareceu pintado nas paredes de Amesterdão em 1973. Autoria atribuída a Leonel Moura

FS – Como entraste nas Brigadas Revolucionárias?

José Paulo Viana (JPV) – Eu nasci em Angola, em certo momento, achei que devia contribuir para a libertação de Angola, mas não tinha maneira de chegar ao contacto com o MPLA. Por coincidência, conheci uma pessoa que passava de vez em quando na casa onde eu vivia, com quem conversava bastante e, um dia, falei-lhe que gostaria de colaborar com o MPLA. Ele respondeu-me: «se quiseres eu ponho-te em contacto com eles». Eu fiquei entusiasmadíssimo. A seguir disse-me: «olha, tens de ir a Paris…». Lá fui a Paris, não tinha dinheiro, foi ele, a organização, que pagou a viagem, eu ainda não sabia que ele era das Brigadas. Era o Carlos Antunes.

PM – Conheceste o Carlos Antunes assim, em convívio?

JPV – Ele passava lá por casa, ficava a dormir de vez em quando. Vivíamos lá dois casais e ele conhecia os outros, que não pertenciam a nada. Nunca se percebeu que era clandestino, dizia que era engenheiro de florestas.

PM – Que idade tinhas?

JPV – Vinte e seis. Em Paris o contacto disse-me que tinha de ir a Argel.

PM – Em que ano?

JPV – No início de 1972. Em Argel falei com o representante do MPLA, mas a proposta de trabalho que ele me fez não ia servir rigorosamente para nada e fiquei um bocado desmoralizado. O Manuel Alegre explicou-me que o representante que lá estava era um guerrilheiro importante, mas diplomaticamente estava a começar… Resumindo, vim para Portugal sabendo que não ia conseguir fazer nada quanto a isto.

PM – E o Manuel Alegre também estava nas BR?

JPV – Sim, era representante em Argel da organização, ele e o Piteira Santos. Quando cheguei a Lisboa voltei a falar com o Carlos Antunes e ele disse-me: «olha, se quiseres ajudar a libertar Angola, uma hipótese é entrares para as Brigadas Revolucionárias». Fiquei de boca aberta, novamente, e entrei…

PM – As B.R. tinham quanto tempo de existência?

JPV – Eles tinham feito a primeira acção dois meses antes, por aí, foi em Novembro de 1971, eu voltei de Argel no início de Fevereiro de 72. Tinham feito a base da NATO e depois uns canhões em Santo António, ao pé do Barreiro. Tinham feito duas ações. Entrei para as Brigadas e, pronto, depois começou…

O que via era as pessoas a falar muito, mas a não fazer nada. E achava que, para fazer cair a ditadura, era preciso usar métodos mais ativos do que simplesmente manifestar-se de vez em quando e fazer-se abaixo-assinados.

FS – Mas o que é que te motivava a entrar na luta armada?

JPV – Ah, eu achava que era importante fazer a luta armada. Não tinha grande experiência política, evidentemente. O que via era as pessoas a falar muito, mas a não fazer nada. E achava que, para fazer cair a ditadura, era preciso usar métodos mais ativos do que simplesmente manifestar-se de vez em quando e fazer-se abaixo-assinados. Eu tinha lido muitas coisas sobre a Revolução Cubana, sobre a Revolução Argelina, e achava que era a luta armada que tinha de ser para que a ditadura acabasse aqui.

PM – Quando tu dizes que não tinhas grande experiência política, era no sentido…

JPV – Porque nunca tinha pertencido a nenhuma organização.

PM – Tu estudavas na altura.

JPV – Andava a estudar, sim. Tinha vivido no Porto e tínhamos uns grupos de discussão, mas era tudo teórico e nada concreto. Não se fazia rigorosamente nada, a mim custava-me imenso aquilo. Vim para Lisboa e comecei a reunir com as Brigadas, a fazer parte das Brigadas.

PM – E nessa altura já estavam todos…

JPV – Não, porque depois eu acabei por trazer bastante gente para as Brigadas.

FS – Como correu a primeira acção em que participaste?

JPV – A primeira foi a sabotagem dos camiões Berliet que estavam na Avenida de Berlim, para serem entregues ao exército português. A acção exigiu bastantes preparativos prévios, porque era preciso fabricar as cargas explosivas e as incendiárias e, depois, ir lá colocá-las.

Feito isso, depois foi esperar até às duas da manhã. Fomos para a Graça ouvir as explosões. Quando a seis quilómetros de distância ouvi aquilo… aí pensei: «Agora estou metido a sério». Depois fizemos as reivindicações para as agências de notícias.

FS – Após a sabotagem dos camiões, levam a cabo uma ação de características diferentes. Soltam em zonas centrais de Lisboa, no Rossio e em Alcântara, dois porquinhos fardados de almirante. Explica-nos a razão de ser desta ação e como decorreu.

JPV – Foi muito poucos dias depois. Nós estávamos a preparar essa [acção] também. O Américo Tomás ia ser eleito, eleito é uma força de expressão, porque já não havia eleições directas.

PM – Como é que era eleito, então?

JPV – «Eleito» por uma comissão eleitoral formada só por elementos do regime. Simultaneamente, o Américo Tomás era um personagem bastante ridículo, toda a população achava que ele era insignificante, e resolvemos fazer uma ação que salientasse esse ridículo e simultaneamente entusiasmasse as pessoas, mostrando que havia quem estivesse a fazer coisas.

PM – Conta melhor esta acção dos porquinhos, vocês largaram-nos lá e ficaram a ver a reação?…

JPV – Tínhamos pensado largar os porquinhos, que eram uns leitõezinhos, no Rossio, e que eles iam começar a correr, assustados com a agitação da cidade. Nós tínhamos feito uns simulacros de farda e esperávamos que as pessoas identificassem aquilo. Ora, aquilo acabou por correr de maneira completamente diferente e mal. Os porquinhos iam com falta de ar porque os levámos dentro de um saco de serapilheira. Largámos o porquinho e ele ficou parado no sítio, não se mexeu. Nós fomos embora, mas dois elementos das Brigadas estavam lá para assistir ao que ia acontecer. O que viram foi três ou quatro pessoas que se juntaram à volta do porco, a olhar. Apareceram logo uns homens da PSP ou da PIDE que chamaram um varredor da rua e mandaram-no guardar o porco. Aquilo durou um minuto, um minuto e meio… Praticamente ninguém viu. O casal, a seguir, deixou um petardo que ao rebentar distribuía panfletos a dizer: «estas eleições são uma porcaria, nada melhor que o porco para simbolizar quem vai ser eleito». O petardo rebentou, fez barulho, os papéis voaram, aí as pessoas viram. Algumas apanharam um panfleto, mas apareceram logo cinco ou seis homens a recolher todos os papéis. Tinha sido um fiasco completo.

«Sabes, aqui na aldeia contam a história de um porco fardado de almirante»…

PM – Mas o de Alcântara correu melhor?

JPV – Não, igualzinho. Marcámos uma reunião para aí a dois dias para discutir o que é que tinha falhado. Meti-me num táxi para ir para a reunião. O taxista arranca, vira-se para trás e diz: «Sabe o que é que aconteceu?… Largaram um porco fardado de almirante. Um porco enorme. Que desatou a correr por ali fora, ninguém o conseguia apanhar, toda a gente a rir…». E ele insistia que estava fardado, «até botas tinha». Não tinha, evidentemente. De repente, toda a gente no país começa a falar do porco e, claro, não tinha saído nos jornais nem na televisão… Quinze dias depois fui a Trás-os-Montes passar a fronteira com uns contrabandistas que colaboravam connosco, numa aldeia lá no fim do mundo. O contrabandista vira-se para mim e diz-me: «Sabes, aqui na aldeia contam a história de um porco fardado de almirante»…

PM – …com o boca a boca cresceu assim…

PV – Foi de longe a acção que teve mais impacto na população, porque foi ao encontro do que as pessoas desejavam. As pessoas estavam fartas da ditadura, da repressão. Ao ridicularizarmos o regime, a ação transformou-se em algo muito maior. Porque o porquinho não fez nada. Na versão final já o porco tinha sido morto duas ou três horas depois, a tiro, pela polícia que não o conseguia apanhar.

Transmissor do centro de comunicações telegráficas com as ex-colónias e a África do Sul, em Sesimbra, destruído, em Setembro de 1972, numa das acções das Brigadas Revolucionárias.

FS – Em setembro de 1972 as Brigadas provocaram um corte nas comunicações entre Portugal, as ex-colónias e a África do Sul com a destruição dos centros de transmissões em Palmela e Sesimbra, lembras-te dos pormenores desta ação?

JPV – Participei quer na organização quer na execução. Íamos fazer [os cortes] em três centros de comunicação, um em Palmela e dois em Sesimbra. Colocámos as cargas no de Palmela e num de Sesimbra mas quando íamos para o terceiro tivemos um acidente e já não arriscámos fazê-lo. A acção resultou em pleno, embora fosse uma pena não termos conseguido o terceiro.

PM – O terceiro era onde?

JPV –Era também em Sesimbra, mesmo no centro de Sesimbra. E essa era mais complicada porque tinha guardas lá.

PM – Como obtinham as informações para as acções?

JPV – Havia quem nos desse informações, claro. Depois fazíamos vigilâncias e observávamos o local, como é que aquilo funcionava, etc.

PM – Basicamente, vocês todos já estavam a tempo inteiro nas Brigadas?

JPV – Não, a maioria trabalhava. Eu, nessa altura, já estava completamente ligado às Brigadas. Não fazia mais nada, mas havia outros que faziam vida normal.

PM – Estavas na clandestinidade?

JPV – Não, ainda estava legal. Estive quase sempre legal, felizmente. Porque é muito mais agradável estar legal do que clandestino.

PM – Tinham alguma preparação prévia?

JPV – [Preparação] militar?… Nada. Depois, mais tarde, haveríamos de ter, mas nessa altura, ninguém tinha. Alguns tinham feito a tropa, mas, fora isso, nada.

PM – Tu não tinhas feito nada?

JPV – Nada. Nunca iria fazer a tropa, isso estava fora de questão. É uma história engraçada também, essa da tropa, no meu caso…

FS – Para financiar as atividades recorreram a assaltos a bancos. Como foi o primeiro assalto?

JPV – Em Portugal não havia assaltos a bancos. Era uma coisa que não existia.

PM – A LUAR já tinha feito alguma coisa, não é?

JPV – Tinham feito o [Banco de Portugal] da Figueira da Foz. E que eu saiba, tinha havido três assaltos não políticos, além deste. Três assaltos a bancos em Portugal, nos últimos vinte anos. Portanto, não havia assaltos a bancos…

PM – Nem de crime comum havia?

ZPV – Não, não havia mesmo. E, portanto, é claro que para nós aquilo também era uma novidade absoluta…

PM – …para vocês e para os bancários…

JPV – Foi preparado com muito cuidado. Fizemos muitas reuniões preparatórias. Fomos com dois carros. Éramos quatro, só quatro, mas com dois carros para garantir que se houvesse algum problema com um, conseguíamos sair com o outro. E correu mesmo impecavelmente.

PM – Foi onde?…

JPV – Foi em Alhos Vedros e, passados uns tempos, voltámos a esse banco… Para chamar mais a atenção das pessoas. Esse primeiro assalto foi notícia de primeira página de todos os jornais durante quatro ou cinco dias, sempre a dizer que os assaltantes estavam quase a ser presos. E nós ríamo-nos, porque eles não tinham pista nenhuma. Sabíamos, tínhamos a certeza. E as notícias sobre o banco depois foram diminuindo. Dez dias depois, um ou dois jornais ainda traziam uma pequena nota sobre o assalto. Porque era uma novidade, não havia assaltos a bancos.

MP – Seria por quê?…

ZPV – É por sermos um povo pacífico (risos). Não havia…

PM – É curioso, não é?… Porque às vezes quando falamos de Espanha, os anarquistas espanhóis, antes da Guerra Civil, já andavam a assaltar bancos… E em França já se assaltavam bancos desde o início do século…

FS – Esta é a primeira operação em que empunham armas, que tipo de armas usavam as Brigadas? Tinham experiência de tiro? E o medo? Como se convive com ele?

JPV – Ora bem, não tínhamos praticamente armas nenhumas. Tínhamos uma pistola com duas ou três balas, que nunca experimentámos porque não tínhamos mais balas. Havia ainda uma pistolinha, pequenina, e uma coisa que parecia uma arma, mas era um artefacto para lançar aqueles foguetes de emergência. Nós fazíamos luta armada sem armas, praticamente sem armas (risos)… E experiência, então, nenhuma, nunca experimentámos nenhuma arma antes….

Antes [da acção] sentia-se um certo receio, mas depois, quando começava, não sentia rigorosamente medo nenhum

PM – Ou seja, tu nunca te viste numa situação de ter de disparar…

JPV – Mais à frente, sim. O medo, era engraçado… Antes [da acção] sentia-se um certo receio, mas depois, quando começava, não sentia rigorosamente medo nenhum, pelo contrário, sabia que era eu o dono da situação e não o outro lado. Isso dava-me até uma sensação de liberdade que não tinha no dia a dia. No dia a dia a gente estava sempre com algum receio da polícia, mas naquelas alturas da ação, não. Éramos nós que decidíamos o que fazíamos.

PM – …na altura a segurança dentro do banco devia ser muito reduzida, não é?…

JPV – Não havia. Não havia assaltos, não havia segurança. O problema era a coisa correr mal e aparecer a polícia.

No segundo assalto ao banco de Alhos Vedros participou uma rapariga que ia de minissaia. Nós pedimos-lhe para ir de minissaia porque o que ia ficar na mente das pessoas era a minissaia e mais nada, e realmente assim foi. Um assalto a banco… com uma minissaia, as testemunhas e os jornais só falavam da minissaia. Era uma boa cobertura para todos, incluindo para ela, que aliás nunca usava minissaia. Ela era a encarregada de recolher os dinheiros. Viu um dinheiro em cima duma mesa, umas moedas, uma quantia pequena e meteu para o saco. E um dos do banco disse: «Não, esse é o dinheiro do estafeta, do rapaz…». Mas já estava tudo metido no saco e ninguém sabia quanto era. Peguei numa nota e disse: «Então fica isto para o rapaz» e ele ficou mesmo com o dinheiro, que era mais… O objetivo não era assustar as pessoas, claro que queríamos que não reagissem, mas tratávamos sempre bem as pessoas.

Mapa militar do sector de Bedanda, a que pertence Guiledje, o primeiro quartel do exército português tomado pelos guerrilheiros do PAIGC em Maio de 1973. Mapas como este de todo o território de Angola, Moçambique e Guiné, foram entregues pelas BR aos respectivos movimentos de libertação.

FS – A vertente anticolonial é a característica distintiva da maioria das ações das BR, daquelas em que participaste qual consideras a que mais impacto teve no fim da guerra? Conta como foi.

JPV – A que teve mais impacto, sem dúvida nenhuma foi a ação dos mapas militares.

Quando eu estive em Argel e falei com o representante do MPLA, uma das coisas que me disse ser fundamental para eles era ter mapas militares.

PM – Quando tiveste aquele primeiro encontro?

JPV – Exactamente. Porque eles faziam a guerrilha sem mapas, não tinham mapas. Quando voltei para Portugal e entrei para as Brigadas, disse: «nós temos de arranjar os mapas». Propus-me ser eu a tratar disso, e demorámos muitos meses a conseguir a recuperação dos mapas. Porque… nem sabíamos sequer onde estavam.

PM – Essa ação foi mesmo pensada, foi sugerida por ti, a partir do que te tinham dito.

JPV – Sim, sim. Para mim era um ponto de honra conseguir os mapas. Também porque achei que para eles era fundamental. Claro que o objetivo principal era os de Angola, que eram os que nos tinham sido pedidos, mas já que trazíamos os de Angola, trazíamos também os da Guiné e de Moçambique, isso tinha que ser. Os mapas militares são numa escala muito boa, com tudo o que existe no terreno. Portanto, para quem organiza a guerrilha é fundamental ter um bom mapa.

Felizmente havia uma camarada nossa que tinha entrado para as Brigadas, minha conhecida, era uma mulher incrível. Uma mulher incrível. Quando lhe propus entrar, ela disse logo que sim. Conseguia informações sobre tudo. A gente pedia-lhe uma coisa e passados dois dias ela já dizia: «há esta hipótese, há aquela…». Foi ela que conseguiu o contacto com um rapaz, que estava a fazer o serviço militar nos serviços cartográficos do exército.

PM – Onde é que eram os serviços cartográficos?

JPV – Eram ali na rua da Escola Politécnica. Comecei a reunir com esse rapaz, que se prontificou a dar todas as informações. Durante mais de dois meses encontrava-me com ele duas vezes por semana para fazermos um brainstorming. Traçámos primeiro um plano, depois desistimos porque não era seguro. Depois traçámos outro, desistimos porque não era garantido. Era seguro para nós, mas não era garantido conseguirmos trazer os mapas. Até que chegámos a um que achámos que era seguro, por um lado, que iria resultar, que conseguiríamos trazer os mapas. Em dezembro de 72, organizámos essa operação. Envolvia duas Brigadas…

PM – Mas entraram à força?…

JPV – Não. Eles tinham um portão por onde passavam os jipes para um pátio interior.

Os soldados que trabalhavam lá usavam esse portão para vir cá fora tomar um café, fazer uma escapadela. Aquilo fechava às sete. O que o nosso contacto fez foi garantir que ao fim da tarde, às seis e meia, deixava o portão encostado e eu entrava por ali. Ele tinha-me feito o plano do pátio e de tudo o que havia no rés-do-chão. Mostrou-me, no plano que fez, uma sala onde não ia ninguém e a porta estaria aberta, encostada, para eu ficar lá escondido. E assim foi. Por acaso o portão até estava aberto de par em par, porque estava um jipe a passar, não interessa. Eu entrei, com o ar de quem era da casa. Fui para a tal salinha. Ele foi ter comigo para me entregar umas coisas de que eu iria precisar. Os serviços fechavam às sete, mas havia uma secção que ficava a fazer horas extraordinárias até à meia-noite. Era preciso esperar que eles acabassem. Havia ainda um guarda que vivia no sótão. Era preciso esperar que ele adormecesse. Portanto, a operação só iria começar efetivamente às duas da manhã. Lá estive fechado desde as seis e meia da tarde até às duas da manhã. Tínhamos combinado um sistema de comunicações com o exterior com umas tiras de cartolina por baixo do portão. Às duas da manhã vim abrir o portão, entraram mais dois, os restantes ficaram lá fora, estacionaram o carro muito perto do portão, para depois carregar os mapas quando saíssemos. Fomos para a arrecadação dos mapas, que era no pátio. Forçámos a porta, felizmente chovia, a chuva abafava os barulhos. Começámos a retirar os mapas. Aquilo eram estantes enormes do chão até ao tecto, da largura dos mapas. Eram centenas de mapas.

PM – São mapas grandes?…

JPV – Sim, têm oitenta centímetros por um metro, mais ou menos, não sei bem. Por acaso tenho alguns lá em casa.

PM – Ah, guardaste?

JPV – Não, não são desses, agora já os pude ir buscar legalmente (risos)…

PM – Agora não se deve ter acesso a todos legalmente

JPV – Agora, pode-se comprar

PM – Os mapas militares?

JPV – Eles vendem…

Os que tenho lá em casa são os de Portugal, não tenho nenhum de Angola. Outro dia fui lá aos Serviços Cartográficos, estivemos a ver os mapas…

PM – Ainda estão no mesmo sítio?

JPV – Não, agora têm umas instalações modelo.

Foi o momento mais importante da minha vida, foi aí que eu percebi que aquilo tinha mesmo valido a pena, todas aquelas dificuldades por que passámos…

PM – Mais seguras?! (risos)… Vocês não fizeram nenhuma selecção?

JPV – Não porque estavam separados… Cada prateleira tinha um grupo de mapas todos iguais, da mesma região. Não me lembro agora quantos, sei que trouxemos mais de duzentos mapas. E pronto, trouxemos os mapas para fora. A operação correu bem.

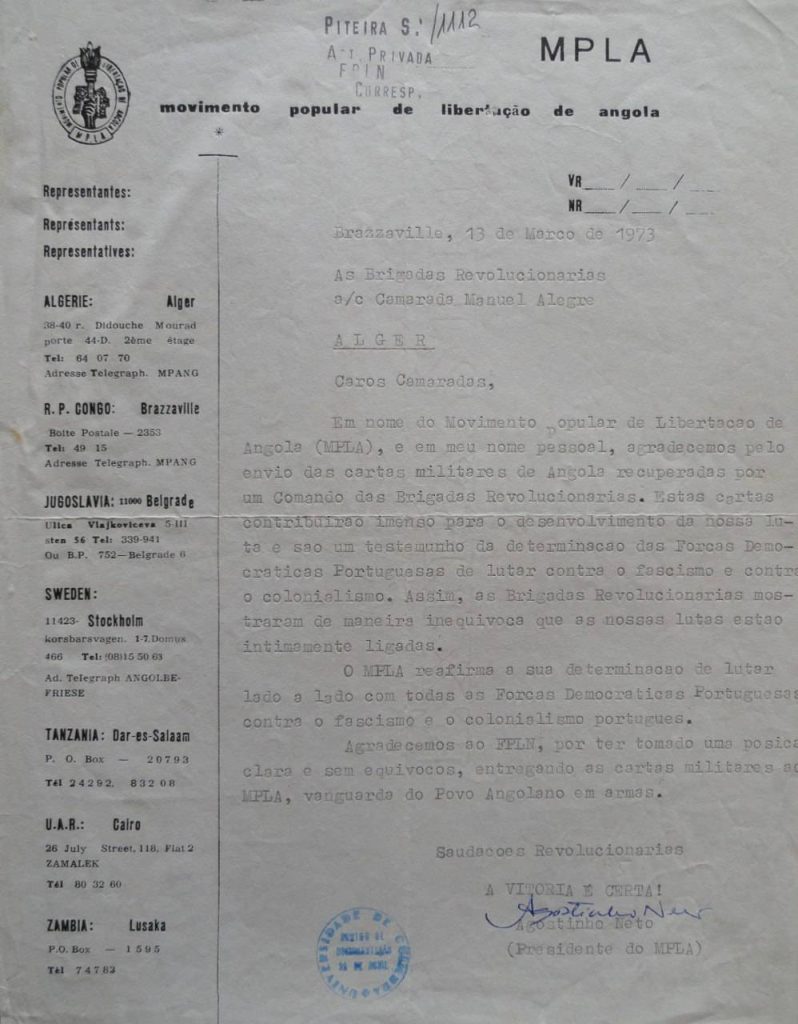

Depois era preciso levá-los para a Argélia. Foi preciso organizar uma operação para os levar para Paris, também cheia de aventuras, tivemos de o fazer clandestinamente. A seguir, para Argel, foi mais fácil. E depois fui a Argel fazer a entrega dos mapas às três organizações. O governo argelino fez mesmo uma sessão oficial, com o ministro dos negócios estrangeiros, e entregámos os mapas aos movimentos [de libertação]. Depois mandaram-nos cartas de agradecimento, todos eles. Nós só temos a carta do MPLA, as outras não sei o que aconteceu, desapareceram. Tínhamos conseguido o objectivo principal, entregar os mapas militares ao MPLA, à FRELIMO e ao PAIGC. Mas, para mim, a parte mais importante foi que, pouco mais de um ano depois de ter reunido com o MPLA em Argel, voltava ali para entregar os mapas militares às delegações dos movimentos de libertação das colónias.

Agora vem o que mais me marcou! Em Setembro de 1973, a Guiné-Bissau declarou a independência que foi reconhecida pela grande maioria dos países do mundo, com excepção de quase todos os países da Europa Ocidental, do Canadá e dos Estados Unidos, que não reconheceram.

No início de 1974 tive de ir a Argel levar uma informação ao PAIGC e à chegada o camarada nosso que lá estava disse-me que no dia seguinte chegava um elemento do novo governo guineense e que eu poderia falar directamente com ele. E assim foi. Aconteceu uma coisa incrível nessa reunião. Estávamos numa mesinha redonda, eu, o nosso camarada em Argel e, à minha esquerda, o ministro. O meu camarada dirigiu-se ao ministro: «Este é o camarada que conseguiu os mapas». Tive de corrigir, que não fui eu, foi um trabalho de grupo, de muita gente, eu sozinho não teria nunca conseguido.

O ministro olhou para mim e pôs-me a mão no braço: «sabe, esses mapas foram fundamentais para nós conseguirmos a independência. Graças a eles conseguimos conquistar o quartel de Guileje, libertar uma enorme porção de território e formar um governo». Depois, continuando inclinado sobre o meu braço, disse: «mas mais importante do que isso é que muitos camaradas meus estão vivos graças a esses mapas» e caiu-lhe uma lágrima em cima do meu braço. Foi o momento mais importante da minha vida, foi aí que percebi que aquilo tinha mesmo valido a pena, todas aquelas dificuldades por que passámos… (emociona-se).

PM – … Tinham valido muitas vidas…

JPV – …muitas vidas, nunca mais esqueci esse momento, claro.

PM – Quem é que era o ministro?

JPV – Julgo que era o da agricultura, mas já não tenho a certeza. Sabes, nós não ficávamos com registos, depois, a memória vai falhando, os pormenores vão desaparecendo. A ideia que tenho é que era da agricultura, mas não tenho a certeza.

Carta do MPLA dirigida às Brigadas Revolucionárias agradecendo a entrega dos mapas militares, assinada por Agostinho Neto

FS – No final do ano de 1972 as Brigadas intervêm na vigília contra a guerra colonial realizada na Capela do Rato com a colocação de petardos em vários locais de Lisboa e da Margem Sul. Estavam coordenadas com os católicos progressistas?

JPV – Havia um grupo de católicos muito activo, sobretudo contra a guerra colonial, os contactos vinham já detrás, começaram antes de eu entrar para as Brigadas. Houve sempre um apoio muito grande da parte deles.

FS – Como era essa ligação?

JPV – Não ao nível da execução das ações, mas ao nível de arranjar casas, guardar documentos, guardar material e passar informações. Havia muita troca de informações entre nós. Houve sempre um trabalho muito grande de colaboração entre nós e eles. Quando soubemos que a acção da Capela do Rato ia acontecer…

PM – A acção constou de quê?

JPV – Era uma iniciativa de oração e de reflexão sobre a guerra colonial, iniciada por um grupo de pessoas que entraram em greve de fome. No fundo uma forma de chamar a atenção, quer às pessoas que lá apareceram, mas essas já não precisavam ser convencidas, mas também de alertar o resto da igreja. A estrutura e a hierarquia da igreja estavam ligadas ao regime. Era uma forma de passar a mensagem de que dentro da igreja também havia quem não concordasse com o que se passava cá em Portugal.

PM – E como é que entram os petardos?

JPV – Foi, no fundo, a propaganda, com uma distribuição de panfletos assinados por «Trabalhadores Revolucionários» a divulgar a iniciativa. Foram deixados em locais onde houvesse muita gente. Eu não me lembro já quantos petardos foram, mas foram mesmo muitos. Portanto, foram precisas muitas pessoas a fazer isso. Houve quem não fizesse parte das Brigadas, mas estivesse disposto a colaborar e, a seguir, a integrar-se nas BR. Incluindo a minha irmã e o meu cunhado.

PM – Ah, tu também meteste a família!

JPV – Vieram cá porque eu sabia que aquela minha irmã andava desejosa de fazer coisas e este era um bom momento para a integrar. Telefonei-lhe a dizer que ia haver um baile de passagem de ano, se ela não queria vir cá. Claro, ela percebeu logo que era um código, eu não era de bailes de passagem de ano. Vieram e depois tiveram um papel importante nas Brigadas.

FS – As acções seguintes são de sabotagem contra instalações do aparelho militar. Em março de 73, em Lisboa, as Brigadas têm as suas primeiras baixas. Como encararam este revés?

JPV – Nós tínhamos três programadas para rebentarem durante a noite. Três, não, perdão, quatro. Três em Lisboa e uma em Caxias. As cargas explosivas eram colocadas durante o dia no DRM da Avenida de Berna e no Quartel-Mestre-General, que fica ali na Rua Rodrigo da Fonseca. Os camaradas entraram nos sítios e, ao colocar as bombas, nunca soubemos porquê, rebentaram.

Eu estava na terceira, no Quartel da Graça, nos Serviços Mecanográficos do Exército. Não fui eu que entrei lá, estava cá fora no carro. A minha correu bem, acabou como previsto por só rebentar durante a noite, sem fazer vítimas. Um dos nossos pontos importantes era não ferir ninguém. Tínhamos sempre algum cuidado, não queríamos de modo nenhum que houvesse pessoas feridas ou mortas, embora houvesse sempre riscos. Nestas duas acções morreram os dois operacionais, o Arlindo Garrett e o Carlos Curto, e houve alguns feridos sem gravidade. Quando percebemos que aquilo estava a correr mal, ainda tentámos parar a da Avenida de Berna, mas quando chegámos lá, já tinham rebentado.

PM – Então, foi alguma coisa que correu mal na forma como estavam feitas [as bombas]?

JPV – Na forma como as cargas estavam acondicionadas. Houve ali um problema qualquer e já nem fizemos a de Caxias. Eu tenho uma possível explicação, o deficiente isolamento dos circuitos eléctricos duplos que usávamos, mas não há garantias nenhumas que tenha sido assim.

FS – Um mês depois levam a cabo uma ação contra o mesmo tipo de alvos no Porto. Tiveste algum papel nesta ação?

JPV – Fui apenas dar apoio à Brigada do Porto. Era a primeira ação que eles faziam.

João Paulo Viana, com a irmã, Paula Viana, uma das mulheres das BR, numa foto da época

FS – A participação directa de mulheres nas ações armadas é um aspecto distintivo das Brigadas. A maioria delas, segundo as próprias, foram recrutadas por ti, eram pessoas das tuas relações?

JPV – As Brigadas eram uma organização onde as mulheres tinham um papel igual ao dos homens. Para mim isso era normal. Porque é igual, ser um homem ou uma mulher é igual… Eu dava-me com muita gente e percebia o que é que as pessoas sentiam. Quando lhes propunha aderir, era já com uma certa garantia de que a resposta ia ser positiva. Todas estas ações de que estive a falar tiveram mulheres a participar diretamente. Neste aspecto acho que as Brigadas funcionavam de uma forma exemplar, não tenho qualquer dúvida. Além disso, quem entrava decidia o nível de participação até onde podia ir. Houve uns que ficaram sempre na rectaguarda e houve outros que entravam directamente nas ações. E quando digo outros, é outros e outras. É verdade, realmente houve uma série de mulheres que convidei para as Brigadas.

PM – Mas eram pessoas que tu já conhecias?

JPV – Sim. Com quem andava e com quem ia tendo discussões, muitas delas já vinham de antes de eu entrar para as Brigadas.

Lembro-me que fui levar os petardos ao Porto, para os colocarem pelo Norte. No regresso a Lisboa, vinha com uma série deles, e ia parando em várias terras… a deixar.

FS – Nas vésperas do 1º de Maio de 1973 as Brigadas colocaram petardos em 200 locais diferentes de Norte a Sul do país. Ao deflagrar espalhavam folhetos com o apelo de participação nas greves e manifestações. Na madrugada do dia do trabalhador rebentou também uma bomba provocando graves danos nas instalações do Ministério das Corporações. Fala-nos destas acções.

JPV – Na colocação dos petardos, acho que entrou toda a organização e mais uns que ajudaram.

Foi uma coisa incrível. E exigiu uma coordenação grande, porque era preciso preparar os petardos. Depois foi preciso distribuir os petardos por vários grupos. Lembro-me que fui levar os petardos ao Porto, para os colocarem pelo Norte. No regresso a Lisboa, vinha com uma série deles, e ia parando em várias terras… a deixar. Ainda dei boleia a um soldado e lembro-me bem de chegar a Leiria e dizer-lhe: «olhe, desculpe, agora tenho de ir ali tratar de um assunto, venho já». Saí com o saquinho (risos) e lá fui pôr o petardo no centro de Leiria. Nunca mais esqueci essa.

PM – Isso foi no mesmo dia

JPV – Os petardos rebentaram no dia 29 de Abril.

No dia seguinte, uma Brigada de duas pessoas fez a outra ação. Uma mulher, que ficou no carro, e eu, que entrei no Ministério das Corporações. Tínhamos todas as informações do sítio onde iria colocar a bomba. As indicações eram extremamente precisas, foi muito simples e correu muito bem. Explodiu durante a madrugada no quarto andar do edifício.

PM – Todas essas acções já eram bastante noticiadas?

JPV – Sim, quando havia explosões, a notícia tinha de sair sempre. E esta bomba no equivalente ao Ministério do Trabalho, ainda mais, não é?

PM – Nesta altura, tu contarias quantas pessoas, assim, activas, a sério, nas Brigadas?

JPV – Pouca gente, 30, 40 pessoas. Eu nunca fiz as contas, mas no filme, o Luís Gobern, o realizador, andou à procura e aparece um número parecido com esse. Ele encontrou quase toda a gente, fez um trabalho incrível!

FS – A Argélia acolheu desde a sua independência da França, em 1961, várias levas de exilados portugueses e das ex-colónias. Ali se instalou a sede da FPLN (Frente Popular de Libertação Nacional) que agregava até 1970 praticamente todas as organizações que lutavam contra o regime ditatorial português. As BR nascem de uma ruptura que resultou na expulsão do PCP desta frente. Pode concluir-se que as BR estavam ligadas organicamente à FPLN?… Explica-nos como funcionava essa ligação?

JPV – Sim, estavam ligadas. No fundo, a FPLN mantinha o nome, mas já não era verdadeiramente uma frente. Já só tinha as Brigadas. Eventualmente, teria contactos com outras organizações, mas funcionava só para as Brigadas e tinha um papel importante, porque era, no fundo, o elo de ligação diplomático com o exterior. Por outro lado, com as emissões da rádio para Portugal, garantia a propaganda e uma certa informação cá para dentro.

FS – Uma parte importante dos operacionais das Brigadas viria a participar num curso de aperfeiçoamento militar na Argélia, imediatamente antes da realização do congresso de fundação do PRP, realizado nos arredores da capital argelina no verão de 1973. Quantos participaram?

JPV – Fomos aí uns 10 ou 12, já não lembro quantos.

FS –Foi importante essa formação? O que é que aprenderam?

JPV – Claro que foi importante para nós, sobretudo porque foi a primeira vez, para muitos, que pegámos uma arma e a disparámos. Desse ponto de vista foi importante. Lembro-me de um dos camaradas que tinha feito a tropa, o Tomás da Fonseca, que desertou quando foi mobilizado para as colónias, a dizer que tinha aprendido mais em 10 dias que em todo o tempo que tinha passado no exército português. Segundo ele, teve mais contacto com armas nesse curso do que tinha tido durante toda a recruta e a especialidade cá em Portugal. Nesse aspecto foi importante. Do outro ponto de vista, de organização de guerrilha, não. Porque a experiência argelina era a guerrilha rural, para nós não servia para nada.

PM – Qual era a intenção? Vocês pensavam escalar a coisa para outro nível?

JPV – Conseguir mais armas.

PM – Mas para fins mais específicos? Ou só para proteção? Vocês têm sempre esta questão da vida humana.

JPV – A questão da vida humana só se põe mais no início de 1974. Mas para nós era importante ter mais armas. Havia a possibilidade de se conseguirem mais armas e eram precisas pessoas que soubessem mexer nas armas. Portanto, esse foi o aspecto importante.

Eu participei no congresso e foi vergonhosa a forma como o Manuel Alegre e o Piteira Santos foram expulsos!

FS – A realização do congresso de fundação do P.R.P na Argélia, em Agosto de 1973, desencadeia um processo que leva à expulsão de dois dos fundadores das Brigadas, Piteira Santos e Manuel Alegre, qual é a explicação para estas expulsões?

JPV – Eu participei no congresso e foi vergonhosa a forma como o Manuel Alegre e o Piteira Santos foram expulsos! Sinto-me culpado. Tive culpa por não conseguir perceber o que estava a acontecer. E o que estava a acontecer não era uma questão política, nem ideológica, era de poder, entre aquelas duas personalidades, que tinham uma grande projecção internacional, e o Carlos Antunes, que os queria pôr fora. Essa é a explicação. Porque o motivo que foi invocado, o envolvimento num possível golpe de estado contra o presidente argelino, não fazia qualquer sentido. No meio daquela pressão acabei por não ter o discernimento de tomar uma posição, mas mal saí do congresso percebi… Percebi que tinha sido uma luta que não tinha nada a ver com questões ideológicas. Eram questões de poder político, era o Carlos Antunes que queria tomar conta daquilo. Sobre isso não tenho qualquer dúvida.

PM – Estás a dizer que saíste do congresso e percebeste logo isso?

JPV – Apercebi-me logo a seguir.

PM – Mas falaste com o Piteira Santos ou o Manuel Alegre?

JPV – Depois disso, não. Lembro-me de vir com a minha irmã na viagem de regresso e lhe dizer: «os próximos a serem expulsos vamos ser nós». A questão é que já tínhamos alguns atritos com a direcção por causa das Brigadas. Nós [os operacionais] estávamos a ser tratados como os homens de mão para executar coisas e não para ter um papel directo nas questões políticas e ideológicas. Portanto aquilo já estava a ficar um pouco…

PM – … mas isto foi o congresso de fundação do PRP? Quantos participaram neste congresso?

JPV – Uns vinte e tal, tinha ido gente do interior. Teve aspectos caricatos, como por exemplo, decidiu-se fundar o partido porque era preciso criar uma organização política que aparecesse. Ficou decidido chamar-se Partido Revolucionário dos Trabalhadores, mas quando chegámos a Portugal já era Partido Revolucionário do Proletariado. Na viagem tinha mudado de nome (risos)…

Sim, tinha ficado decidida uma coisa no congresso, mas depois houve duas pessoas, o Carlos Antunes e a Isabel do Carmo, que acharam que no final era melhor Proletariado do que Trabalhadores, pronto.

PM – Aí começaste a desconfiar, não é?

JPV – As Brigadas eram clandestinas, os grupos não se conheciam uns aos outros, não havia reuniões alargadas, porque era perigoso… não tínhamos as informações todas. Só a seguir ao 25 de abril é que a gente se começa a aperceber… Foi por isso que, logo depois, saímos.

PM – Eu pensei que tu estavas mais próximo da Isabel do Carmo e do Carlos Antunes…

JPV – Oficialmente eu fazia parte do Comité Central, já não sei como é que se chamava (risos)… Mas depois não havia reuniões, era muito difícil organizar essas coisas, portanto as decisões eram sempre tomadas parcelarmente. Realmente eu era da direcção, mas era uma direcção que não funcionava enquanto tal…

PM – Uma direcção que tinha outra direcção dentro…

FS – Depois deste congresso, já em outubro, as Brigadas atingem, pela segunda vez em meio ano, o Quartel-General do Porto e interrompem as ações armadas até fevereiro de 1974, quando regressam com a sabotagem do Quartel-General da Guiné. Esta paragem foi motivada pelas prisões em novembro de vários católicos progressistas com quem tinham ligações?

JPV – Ora bem. Houve a segunda operação do Porto que foi gira porque foi exatamente no sítio onde tinha sido a primeira. Foram os do Porto que fizeram, evidentemente. Logo a seguir eu entro num de dois assaltos simultâneos a bancos. Houve um problema com um dos carros e ficámos com receio de que a PIDE conseguisse chegar a mim. Como havia uma série de assuntos a tratar no estrangeiro, vou para a França, estive lá até ao início de Fevereiro de 1974.

PM – O assalto foi quando?

JPV – O assalto foi em outubro de 1973, depois do Quartel-General, logo a seguir.

PM – Então ficaste em França até Fevereiro de 1974?

JPV – Sim. Antes de sair, já se estava a falar na hipótese de fazer a ação da Guiné. Tínhamos uma pessoa, que estava a fazer o serviço militar na Guiné, que não era das Brigados, mas que se dispôs a colaborar. A ação foi preparada e foi discutida, ainda participei no início da discussão.

Enquanto estive fora não houve realmente ações aqui, mas não sei os motivos. Sei que foram presos vários católicos progressistas que tinham contactos connosco. Não sei se isso teve influência ou não no facto de não ter havido acções nesse lapso de tempo.

FS – Dos ativistas presos acusados de praticarem luta armada na última década da ditadura, foram raros os que resistiram aos métodos de tortura da PIDE, a generalidade falou. É o que se conclui da consulta dos processos da FAP, da LUAR, da ARA e das BR depositados na Torre do Tomo. Como é que vivias a possibilidade de ser preso e torturado?

JPV – É assim… Eu sabia que era um risco que corria permanentemente. Aliás, lembro-me, na altura, no início de 74, quando voltei, a casa onde eu ficava era em Paço d’Arcos, e vinha para Lisboa de mota, passava em Caxias, em frente à prisão, via-se a prisão lá em cima e todas as vezes que passava ali, pensava: «qualquer dia estou lá!». Eu sabia que era assim, não havia outra opção, mas nunca me fez recuar.

PM – Psicologicamente não te preparavas… A questão da tortura, por exemplo, que é uma coisa que é mais…

JPV – É assim, eu achava que não iria falar, mas uma pessoa só pode saber isso quando está perante essa situação. Claro que eu tinha convicções, mas muitas pessoas com convicções acabaram por falar. Penso que nós trabalhávamos bem, tínhamos bastantes cuidados, mas havia sempre imponderáveis e um dia…

PM – Na altura, ao nível sentimental, vivias junto com alguém?

JPV – Vivia, tinha uma companheira que não fazia parte das Brigadas, mas sabia que eu andava nisso. Quando penso como é que ela aguentou aquilo, até me custa a crer. Mas foi sempre impecável, sempre impecável.

A ação da Guiné implicava alguns riscos do ponto de vista da integridade física dos militares

FS – Os dirigentes das BR, como de resto os dirigentes das outras organizações portuguesas de luta armada, afirmam reiteradamente que pautaram a sua ação seguindo o princípio de não afectar vidas humanas. Concretamente, na ação de sabotagem do Quartel-General da Guiné 5, pela hora da explosão, foi abandonado o princípio de evitar vítimas?

JPV – Pois é, havia esse perigo e embora o Carlos Antunes e a Isabel do Carmo, nos últimos anos, tenham dito que nunca se pôs essa questão, isso é falso. Neste caso, nós não sabíamos se haveria perigo de morte ou não, e havia. A questão pôs-se noutras ações, que foram pensadas, mesmo como possibilidade de matar, uma contra a PIDE do Porto e outra contra a polícia de choque, em Oeiras. Discutiu-se e quando os ouço agora a dizer, o Carlos Antunes já faleceu, mas também disse isso várias vezes «que não, que nunca se pôs a questão», isso é falso. Isso era discutido e, até certo ponto, justificado, só que agora acham… E, por exemplo, se fosse o chefe da PIDE, eu acho que não haveria hesitações.

A ação da Guiné implicava alguns riscos do ponto de vista da integridade física dos militares porque a carga iria ser colocada na sala ao lado onde se reuniam os comandantes principais da Guiné. Nós achávamos que não iriam morrer, mas que poderiam ficar feridos, isso foi discutido e decidiu-se avançar. Eu não assisti à parte final das decisões, porque estava em Paris, mas a ação foi feita. Não foi logo reivindicada, eu nunca percebi exactamente por que é que o Carlos Antunes não quis reivindicar logo. Só foi reivindicada [pelas BR] muito mais tarde. Aliás, o PAIGC chegou a reivindicar essa ação logo a seguir.

PM – Mas houve mortes?

JPV – Não, não houve mortes, houve feridos.

PM – Mas participação tua não houve?

JPV – Não, não. Só assisti à discussão prévia para ver se se fazia, porque ia ser colocada em risco a vida dos militares.

FS – Bomba no Quartel-General da Guiné e sabotagem do navio de transporte de tropa, Niassa, em 9 de Abril de 1974, no Porto de Lisboa, quando se procedia ao embarque de um contingente de soldados com destino às colónias, revelam capacidades de acção difíceis de conceber. Pode falar-se de uma escalada das acções das Brigadas contra a guerra?

JPV – Não, eu não diria escalada, mas um dos nossos objetivos sempre foi combater a guerra colonial. Uma boa parte das ações que fizemos era especificamente contra a guerra colonial. Acho que não corresponde a uma escalada, corresponde à linha que vínhamos seguindo desde o início.

PM – Era mais uma acção…

JPV – Era.

A carga explosiva foi colocada num sítio onde não haveria soldados. Eles estavam todos no deck a olhar para o cais, a dizer adeus às famílias.

PM – Esta como é que foi?… O navio foi mesmo sabotado?

JPV – Foi sabotado e não partiu. Sem provocar vítimas, mas já estavam os soldados todos embarcados. A carga explosiva foi colocada num sítio onde não haveria soldados. Eles estavam todos no deck a olhar para o cais, a dizer adeus às famílias. O barco não chegou a sair, ficou retido dois dias, em reparações.

FS – A poucos dias do 25 de Abril as Brigadas realizam um proveitoso assalto a banco no Bombarral.

JPV – O do Bombarral foi feito 6 dias antes do 25 de Abril. O assalto que tínhamos feito antes não tinha rendido nada e… não tínhamos dinheiro nenhum, apesar da PIDE dizer que nós éramos financiados por Moscovo. Era justamente o caso contrário, Moscovo não gostava nada de nós. A Argélia dava-nos apoio, mas não financeiro. Dava-nos apenas apoio logístico lá, em Argel.

PM – A esse nível foi sempre a partir de assaltos.

JPV – Assaltos, assaltos, que eu saiba, assaltos. Esse foi o maior de todos e correu muito bem. Ficámos com um imenso dinheiro, para aquela altura, foi mesmo muito bom.

FS – E dá-se o 25 de Abril. As BR sabiam do golpe em preparação ou foram apanhadas de surpresa?

JPV – Uma das versões que corre, posta a circular pelo Carlos Antunes, é que ele estava a par do 25 de Abril. Isso é absolutamente falso. Porque se ele soubesse, eu também teria sabido. E mais, a instrução, a ordem, que chegou da direção foi manter tudo na clandestinidade e ninguém aparecer publicamente. Não participámos no 1º de Maio, «porque não era seguro!!!». Evidentemente, não estávamos a par do golpe militar. Aliás, o Carlos só põe isso a correr nos últimos anos. Uma das coisas que me desgostava nele é que falava sempre como se não houvesse mais ninguém nas Brigadas. Evidentemente ele teve um papel importantíssimo, mas as Brigadas funcionavam porque havia muito mais gente a fazer as coisas. Não eram só aquelas duas pessoas.

PM – Ele achava que ninguém voltaria a falar sobre o assunto?

JPV – Não sei, não sei.

PM – Os egos… estas personalidades mais narcisísticas que às vezes vivem num mundo separado… Mas todos seguiram essas ordens de não participar no 1º de Maio?

JPV – Menos um. Houve um camarada nosso, o Gabriel Correia, que foi lá e disse que se estava marimbando para as instruções. Nós não sabíamos. Nas Brigadas ninguém sabia realmente o que era o 25 de Abril. É uma das coisas que mais me custa… Um milhão de pessoas na rua e eu não.

FS – Tendo presente a vaga repressiva que se abateu sobre o entorno das Brigadas a partir do verão de 73 podemos especular que o 25 de Abril salvou as Brigadas do mesmo destino que a PIDE já tinha dado à FAP, à LUAR e à ARA.?

JPV – Não, isso eu não acho. Não acho porque nós tínhamos várias estruturas a funcionarem mesmo. E repara, dos operacionais das Brigadas nenhum foi preso, das pessoas que participaram diretamente em ações ninguém foi preso.

PM – Isso é importante, às vezes cai um e desmonta tudo

JPV– Mas havia compartimentação. Se eu fosse preso e falasse acredito que caísse alguma gente.

PM – Mas serias dos poucos que levaria muitas coisas atrá

JPV – Eu tinha contactos com quase todas as Brigadas.

PM – Ou seja, eras a única pessoa em que havia esse risco?

JPV – E o Carlos Antunes.

PM – A Isabel do Carmo também?

JPV – A Isabel do Carmo não tanto porque quase não contactava diretamente com as Brigadas.

FS – Que razões te levaram a abandonar o PRP em Agosto de 74?

JPV – Já havia um certo descontentamento dentro das Brigadas de tal forma que nós, antes do 25 de Abril, já tínhamos feito duas reuniões, duplamente clandestinas, ou seja, sem conhecimento da direção, para debater a forma como estávamos a ser utilizados.

E tivemos algumas conversas a seguir com a direcção do PRP, porque não queríamos continuar a ser os homens de mão da cúpula política.

PM – Mas a seguir ao congresso da fundação do PRP?

JPV – Sim, estive fora e quando voltei de Paris, em Fevereiro, começámos novamente a falar e pudemos fazer uma reunião um pouco mais alargada das Brigadas, não de toda a gente, evidentemente, mas dos representantes, para discutir o que estava a acontecer dentro do PRP e connosco. E tivemos algumas conversas a seguir com a direcção do PRP, porque não queríamos continuar a ser os homens de mão da cúpula política. A seguir ao 25 de Abril há uma reunião muito tensa entre nós, Brigadas, e a direcção política do PRP. As coisas não ficaram completamente sanadas e depois, em Agosto, quando se realiza o congresso, resolvemos pôr em cima da mesa as nossas dúvidas, aquilo com que não estávamos de acordo. A discussão foi bastante grande e, a certa altura, percebemos que não tínhamos qualquer hipótese de fazer valer as nossas posições, e fomos embora.

PM – Quantas pessoas saem?

JPV – No congresso não estavam os militantes todos, evidentemente. A reunião teria umas 40 pessoas e nós, os que saímos, tenho ideia de um número, 17, falado na altura. Mas das Brigadas saíram praticamente todos. E infelizmente alguns dos que ficaram acho que ficaram porque era um emprego. Mas isto é uma impressão que eu tenho.

PM – Mas era um sentimento maioritário?

JPV – Não, porque estavam de acordo com as nossas posições. Tinham participado nas discussões e estavam de acordo e depois, no momento, não saíram…

PM – As vossas discussões passavam sobretudo pelo quê?… Deixar de ser «mão de obra»?

JPV – Por um lado… e por outro porque eles queriam continuar a luta armada. Nós achávamos que o objetivo principal era a democracia e a seguir são as pessoas todas que têm de se organizar e de decidir o futuro do país. Não é um grupinho que vai dizer que é por aqui ou por ali e, portanto, estávamos em desacordo nisso. Felizmente saímos porque, como se viu depois, aquilo foi um desastre completo. Eu e a maioria dos que saíram já tínhamos percebido que era preciso ir embora ou mudar a linha política do partido. Mas para isso não tínhamos força, porque a nossa influência era muito menor do que a das «personalidades».

PM – Que justificação para continuar a luta armada era dada naquela altura?… A revolução estava na rua, a ocupar casas e a ocupar terras…

JPV – Isso é que era importante, exactamente, era aí que era preciso estar.

FS – Os membros das BR que saem no Congresso mantiveram-se juntos… constituíram uma organização?…

JPV – Não, mantivemos aquilo a que chamámos de «grupos autónomos», continuámos a trabalhar juntos. Estava em Lisboa, mas havia gente no Porto, também na Margem Sul. E continuámos a fazer coisas, mas não eram armadas, isso acabou. Tentámos ter alguma influência política, mas depois este país entrou em convulsão, felizmente, e foi lindíssimo.

PM – De que modo participaste, então, nesse processo revolucionário?

JPV – Nós tentávamos ter contactos sobretudo com comissões de moradores nas zonas em que vivíamos. Ocupação de casas, criação de creches, mas o nosso papel era apoiar aquilo que as pessoas queriam, tinham de ser elas a organizar-se. Com as fábricas, apoiámos uma série delas quando entraram em luta e a gestão passou a ser dos trabalhadores. Muitos clientes deixavam de lhes comprar e nós organizávamos estruturas de escoamento dos produtos.

FS – Como encaraste a derrota deste movimento social revolucionário a partir do 25 de Novembro de 1975?…

JPV – Foi um choque para todos nós, foi um choque.

PM – Pensaste em voltar à luta armada?

JPV – Não. Ou teria havido alguma resistência e organização no 25 de novembro ou a seguir já não se justificava outra vez. Não é que não apetecesse, mas não se justificava…

PM – Estavas a estudar engenharia mecânica…

JPV – Eu não queria ser engenheiro. Não tinha nada a ver com a minha maneira de ser, só depois é que descobri que gostava de ensinar e tornei-me professor. Comecei a dar aulas perfeitamente por acaso e percebi que era o que eu gostava de fazer na vida. Eu não conseguiria ter um trabalho se não gostasse dele. Só aos 30 anos é que comecei a ensinar, aí percebi que era o que eu gostava e foi o que fiz o resto da minha vida.

FS – Depois deste percurso de vida que reflexões nos deixas sobre os tempos que vivemos e as perspetivas futuras?

JPV – Está um bocado duro, agora é que nós vamos ter de nos organizar mais e melhor para evitar que isto descambe completamente, não sei… mas a luta armada não se justifica.

Eu acho que as pessoas se vão conseguir organizar de uma forma minimamente eficaz.

PM – A nível de uma certa juventude houve aqui umas brechas imensas para entender como é que as pessoas se podem organizar em momentos assim, porque vêem este fascismo. Digo isto porque vivi também muito tempo em Espanha conhecendo a França e a Grécia. Em Portugal, há um buraco grande entre o que vem dos finais de 74, 75 e tudo o resto a nível mesmo de organização juvenil… de militância, não sei, mas, pronto, vontades existem…

ZPV – Eu acho que as pessoas se vão conseguir organizar de uma forma minimamente eficaz. Tenho esperança, senão estamos perdidos (risos)… Se os novos não pegam nisto…

FS – Só agora com este documentário se fica a conhecer a importância do teu papel nas Brigadas, como explicas que tenha passado quase meio século para se conhecer a generalidade dos homens e mulheres que participaram nelas.

JPV – Quando saí das Brigadas não me apetecia estar a contar os «feitos» de antes do 25 de Abril. A seguir ao 25 de abril toda a gente tinha feito coisas, e várias vezes me vieram contar que tinham feito aquilo onde eu tinha estado e isso irritava-me tanto… E pensava: não consigo ser como esta gente, e pronto, encerrei aquele meu capítulo.

PM – Mas tal como tu, a maioria dos outros também se mantiveram silenciosos, foi por algum medo ainda?

JPV – Não, de modo nenhum. A partir de Maio de 1974 comecei a sentir-me completamente seguro, percebi que aquilo estava encerrado e não corria perigo por ali.

O que mais me custou foi começar a aparecer a visão de que afinal a ditadura tinha sido uma coisa meio suave… Isso irritou-me e foi aí que comecei a falar. Depois, também me entristeceu o facto de o Carlos Antunes e Isabel do Carmo falarem como se os outros não existissem, só eles é que existiam.

PM – Existia, por exemplo, toda a família do Arlindo, os Baptista do Barreiro…

JPV – Os Batistas saíram, tinham saído todos antes do 25 de Abril já incompatibilizados com o Carlos Antunes. E começou-me a irritar que não se falasse em mais nada. Claro que eu não ia falar, mas depois com o aparecimento de Luís Gobern a querer fazer um filme, aí percebi que era mesmo o momento de começar, felizmente.

Entrevista de Fernando Silva, Pedro Mota e Pedro Cartaxo, publicada na edição nr. 47 do Jornal MAPA (Out. – Dez. 2025)

Notas:

0 People Replies to “As Brigadas Revolucionárias na Luta Contra a Ditadura”