Desculpa, mas não encontramos nada.

Desculpa, mas não encontramos nada.

Lendo: Paisagens de fogo

Um grupo de investigadores nas áreas da história e das ciências ambientais conta-nos uma história política e ambiental dos grandes incêndios em Portugal.

Um grupo de investigadores da Universidade Nova de Lisboa e do Centro de Estudos Sociais, em Coimbra, reuniu-se no projeto FIREUSES – Paisagens de Fogo 1 para perseguir a «história do fogo» em dois espaços de montanha: as serras contíguas da Lapa e da Nave, a Norte, e a serra de Monchique, a Sul. Lançámos à equipa um leque de perguntas, respondidas por email por Miguel Carmo, José Miguel Ferreira, Ana Isabel Queiroz, Marta Nunes Silva, Inês Gomes 2, Frederico Ágoas 3 e Joana Sousa 4.

Monchique, 2022 e 2023

De 2017 a 2025 os mega incêndios são uma realidade em diversas geografias mundiais, nos quais centramos as atenções em cada verão, em função da escala das tragédias, para a eles regressarmos no ano seguinte. Olhando para o passado deste país em chamas, a vossa investigação resgatou a memória de «serras sem incêndios, mas repletas de fogo». Que «paisagens de fogo» constituíam essa ruralidade versus a atual «paisagem de incêndios»?

As paisagens são o resultado das intervenções praticadas num determinado contexto ecológico e geográfico pelas comunidades humanas que nela habitam ou habitaram. No passado, a agricultura e a pastorícia, nas suas formas e usos locais, eram elementos que contribuíam decisivamente para a redução de combustível na paisagem, isto é, para a eliminação recorrente de vegetação, que se torna inflamável quando as condições atmosféricas o propiciam. A supressão dessa massa vegetal era feita de forma contínua pela gestão dos ciclos das culturas e da criação de animais. Até meados do século XX, a restituição da fertilidade do solo agrícola dependia largamente da gestão local e regional de ciclos de nutrientes, antes da disseminação dos adubos minerais. Os estrumes, as cinzas e os resíduos vegetais eram então os principais meios para o enriquecimento do solo com nutrientes de que as plantas precisam para crescer, tais como o azoto, o fósforo e o potássio. Em grande medida, a configuração dos sistemas agrícolas pré- -industriais respondia, de forma bastante otimizada, às disponibilidades locais de nutrientes e também de trabalho. Além disso, as lenhas e outros materiais lenhosos foram a principal fonte de energia doméstica até ao aparecimento dos fogões a gás. Em suma, grande parte da carga combustível existente nos campos e serras era consumida pelas comunidades rurais.

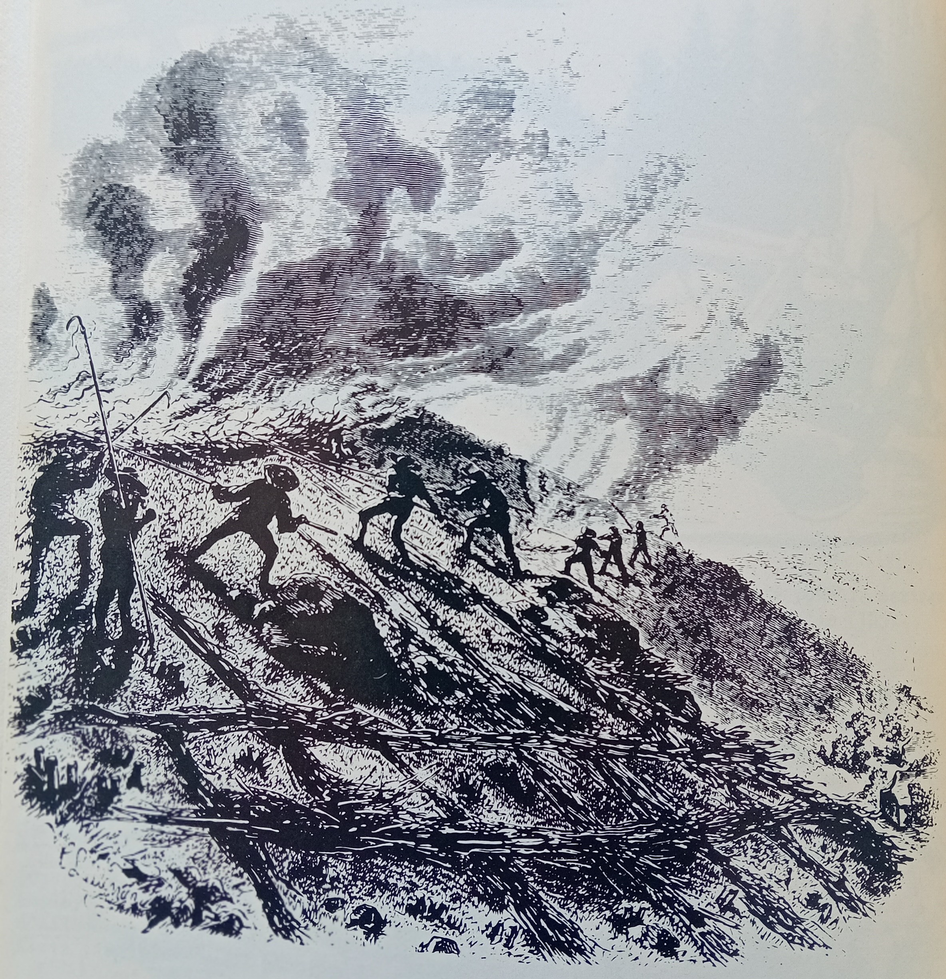

Uma das principais novidades da nossa investigação foi a descoberta de que, até ao final dos anos 1960, quando a modernização agrícola caminhava já a passos largos, desde logo no latifúndio alentejano (sobretudo através da motomecanização e dos adubos), os sistemas agrícolas de montanha continuavam a usar o fogo como ferramenta agrícola essencial. As agriculturas do fogo, ditas de roça e queima, que por defeitos de conhecimento nos habituámos a associar apenas às regiões subtropicais do globo, tiveram uma longa vida nas serras em Portugal (que, recordemos, ocupam cerca de metade da área do país). A partir de um trabalho meticuloso de história oral, através de mais de 60 entrevistas gravadas na serra de Monchique e, no distrito de Viseu, no planalto serrano entre a Lapa e a Nave (drasticamente afetado pelos incêndios no passado agosto), percebemos que estas práticas, ou tecnologias, de fogo não eram aspectos marginais ou relíquias de um passado remoto, mas parte integrante dos calendários agrícolas a meio do século XX.

Sem querer romantizar um mundo rural pré-industrial, é possível afirmar que o fogo era um elemento central da paisagem e da economia rural, numa malha de relações humanas e não-humanas.

As queimas, queimadas, roças, belgas, moreias, fornilhos, entre outras técnicas e designações regionais, eram usos do fogo determinantes na manutenção da produtividade agropastoril e, consequentemente, das condições de subsistência. No espaço doméstico, nas padarias, destilarias e outras manufacturas que tivessem um fogão ou forno, ardiam as lenhas e carvões recolhidos nas serras. Esta constatação não implica que o fogo fosse sempre benéfico ou que nunca fosse destrutivo. Por exemplo, só nos primeiros anos do século XIX o Pinhal de Leiria foi assolado por quatro grandes incêndios (que queimaram entre 400 e 2 mil hectares). E nos textos publicados neste período por autores ligados à Academia das Ciências de Lisboa, como o naturalista Joaquim Fragoso de Sequeira, encontramos muitas referências a queimadas que escapavam ao controlo e que destruíam pomares e olivais, para além de episódios de fogo posto motivados por vinganças pessoais ou rivalidades entre agricultores e pastores. Mas estes incêndios nunca atingiam uma dimensão semelhante àquela com que nos deparamos hoje em dia. Neste sentido, mesmo sem querer romantizar um mundo rural pré-industrial, é possível afirmar que o fogo era um elemento central da paisagem e da economia rural, numa malha de relações humanas e não-humanas. O fogo, este fogo, contribuía para prevenir os grandes incêndios.

Na vossa investigação referem que o fogo se consolidou como um sujeito político, sendo suportado por um edifício técnico-científico que esvaziou qualquer ecologia popular na sua gestão territorial, quando da mesma ainda existe memória. Tal inscreve-se, como dizem, na opção da «florestação patrocinada pelo estado e da exclusão/ inclusão do fogo e dos seus usos tradicionais nos espaços rurais como elementos-chave para entender a expansão do poder do estado sobre o território». Que processos de desapropriação foram esses?

Olhando para uma longa duração, o que observamos é um processo de constituição de uma «razão de estado» que sustentava que uma parte significativa do território, especialmente nas serras do interior onde existia uma prevalência de terrenos baldios ou comunais, era insuficientemente aproveitada e podia ser «melhorada» através da florestação. Esta é uma ideia que começa a disseminar-se a partir da viragem do século XVIII para o século XIX e que combina uma série de argumentos políticos (ligados à construção do estado liberal e à expansão do seu controlo sobre o território), económicos (em torno do potencial dos recursos florestais enquanto riqueza nacional), e proto-ecológicos (quando relacionavam, por exemplo, a cobertura florestal com a regulação do clima e das cheias torrenciais). A consolidação deste discurso político e científico ao longo do século XIX levou, por um lado, a uma insistência na necessidade de «arborizar» os terrenos baldios serranos, por ação do estado ou da iniciativa privada, e, por outro lado, a uma denúncia das técnicas agropastoris assentes no fogo, que referimos na resposta anterior, como sendo «atrasadas», prejudiciais e pouco produtivas.

Este duplo processo de defesa da florestação e de crítica dos usos locais do fogo foi transversal aos diferentes regimes políticos, mas ganhou uma nova dimensão com o Estado Novo, quando se assistiu efetivamente a um esforço coerente de transformar a paisagem rural do país, nomeadamente através do Plano de Povoamento Florestal de 1938, que preconizava a arborização de uma vasta extensão de terrenos baldios situados a norte do rio Tejo, sobretudo com diferentes espécies de pinheiro. Este plano foi marcado por inúmeros contratempos e por uma forte resistência das populações locais, como mostrou há alguns anos a historiadora Dulce Freire e o nosso projeto observou igualmente para o caso da região da Lapa e Nave, mas levou, efetivamente, a uma transformação muito significativa do espaço rural nas serras portuguesas, que foi acompanhado por uma crescente exclusão dos usos tradicionais do fogo. Por exemplo, a extensão de terreno em torno das matas nacionais onde era proibida a realização de queimadas cresceu de 200 metros em 1886 para um quilómetro em 1926 e, finalmente, para três quilómetros em 1954. Em certo sentido, esta nova floresta devia ser uma floresta sem fogo. Aliás, alguns estudos chegam mesmo a apontar as restrições impostas pelos Serviços Florestais ao acesso aos baldios como um dos fatores que contribuíram para o êxodo rural da segunda metade do século XX. E, de resto, não deixa de ser importante notar que alguns dos primeiros incêndios florestais de grande dimensão que começaram a eclodir na década de 1960 parecem ter atingido áreas que tinham sido submetidas ao regime florestal. A partir dessa altura, começa também a assistir-se a um esforço de florestação dos terrenos privados, através de incentivos proporcionados pelo Fundo de Fomento Florestal. É neste contexto que se inicia a transição para o eucalipto, intimamente ligada ao desenvolvimento da indústria da pasta do papel.

Vale a pena acrescentar que, ao longo deste processo, a par da estigmatização dos usos tradicionais do fogo, reduziram-se igualmente os usos técnicos do fogo, em particular o fogo controlado, aparentemente comum até ao último quartel do século XIX na gestão florestal (no Pinhal de Leiria, por exemplo). Entre a comunidade técnica e científica, a prática começou a ser desencorajada sensivelmente na mesma altura em que despontam as primeiras ambições de florestação estatal dos baldios, durante o liberalismo fontista. Na primeira metade do século XX, a utilização do fogo pelos Serviços Florestais foi assim relegada a último recurso, objeto de muitas dúvidas e, finalmente, repudiada devido aos potenciais «efeitos psicológicos» que podia ter sobre as populações, cujo uso do fogo vinha sendo crescentemente proibido e restringido pelos mesmos Serviços Florestais.

Entre os silvicultores, a prática só começou, timidamente, a ser reabilitada na década de 1970, com a busca de novas estratégias de combate aos grandes incêndios, a consolidação de uma nova visão ecológica da floresta e a incorporação de conhecimentos internacionais, em particular oriundos dos Estados Unidos da América. Os primeiros trabalhos académicos sobre o uso do fogo, designadamente silvícolas, são já da segunda metade dos anos 1970, numa altura em que, no rescaldo da revolução de 25 de abril de 1974, uma parte dos baldios foi devolvida às comunidades. À época, lamentava-se a perda de saberes tradicionais e clamava-se até pela necessidade de aprender com os pastores a lidar com o fogo. Mas a verdade é que, quase meio século volvido, os efeitos práticos desta mudança continuam a ser muito escassos, não obstante o consenso técnico e académico a respeito da utilidade e necessidade do fogo controlado. Pela nossa parte, suspeitamos que mais de um século de estigmatização dos usos do fogo – para proteger as plantações de pinheiro e eucalipto – tenha gerado um preconceito social e político em relação à sua utilização que continua a vigorar para além da vigência do anterior paradigma científico.

Monchique, 2022 e 2023

Qual foi então a centralidade da indústria do eucalipto no desenho da nossa paisagem, desde essa década até à atualidade? E porque se mantém esse mesmo desenho intocável na gestão territorial?

Para perceber a transição para o eucalipto foi necessário olhar de perto para a forma como as relações entre o estado, os proprietários rurais e os próprios eucaliptos foram moldando a paisagem portuguesa na segunda metade do século XX. E, quando falamos de proprietários, não estamos apenas a falar de grandes terratenentes ou de proprietários absentistas. Para o caso do Algarve, onde estudámos essa transição de forma mais detalhada, a realidade com que nos deparamos é a de um território que permaneceu até muito tarde à margem dos projetos de florestação que vinham sendo executados desde o final do século XIX. A principal explicação para isto foi a inexistência de baldios que pudessem ser apropriados pelo estado. Como se descreve num relatório de 1911 sobre os «incultos» do Algarve (Memória sobre o reconhecimento geral dos incultos no distrito de Faro), em face da ausência de «baldios» ou mesmo dos «grandes latifúndios» do vizinho Alentejo, a arborização da serra dependia da iniciativa de pequenos e médios proprietários. Por estas razões, o autor do relatório, Carlos Correia Mendes, sugeriu a criação de núcleos florestais de 50 a 100 hectares, que seriam comprados pelos Serviços Florestais com vista à «vulgarização das boas doutrinas e práticas florestais». Estas florestas experimentais deveriam focar-se no melhoramento da exploração do arvoredo existente – no caso de Monchique, árvores como o castanheiro, o sobreiro, a azinheira e a nogueira – e no ensaio de espécies menos usadas ou ausentes como o pinheiro-bravo, variedades de acácia e, para voltar à vossa questão, o eucalipto. Nas últimas considerações, este agrónomo lamentava que sem «auxílio de uma polícia rural séria», não seria possível «corrigir» as práticas usuais e nocivas do «sistema das roças e queimadas» que se opunham, segundo ele, à arborização privada da serra.

No entanto, apesar destas referências muito precoces, a expansão da exploração madeireira só teve início na década de 1950, com a plantação das primeiras matas de eucalipto, suportada técnica e financeiramente pelo Estado Novo. O primeiro passo significativo no sentido de incentivar a florestação da propriedade privada deu-se em 1954, com a aprovação da Lei 2069, que se dirigia às grandes extensões do regime de latifúndio do sul do país. Seguiu-se em 1963, com efeitos mais amplos, a reestruturação do Fundo de Fomento Florestal, que oferecia modalidades de apoio diversas para pequenos e grandes proprietários, como subvenções e crédito às operações de plantação e a distribuição gratuita de sementes e plantas. Este novo ciclo de políticas coincidiu com o florescimento da indústria portuguesa de pasta de papel, que desenvolveu, no final da década de 1950, uma forma de produzir papel de qualidade a partir da madeira de eucalipto. Esta inovação libertou a indústria da celulose da dependência das fibras longas, características das espécies de pinheiro da Europa do Norte, e colocou o eucalipto – e Portugal – no centro de uma nova economia mundial da produção de papel. É por isso que dizemos que esta árvore representou, em Portugal, uma dupla transição: por um lado, do pinheiro para o eucalipto e, por outro, da florestação dos baldios apropriados pelo estado para a plantação massiva em terrenos privados, que ocupam a esmagadora maioria da superfície do país.

Alguns dos nossos entrevistados na região de Monchique notaram que numa primeira fase, na década de 1950, o eucalipto cresceu, junto com o pinheiro, em pequenas matas nas estremas menos produtivas ou acessíveis das propriedades, como reserva de madeira para a construção de telhados, entre outras utilidades. Na década seguinte, multiplicam-se os relatos de plantações, tanto na pequena propriedade como em grandes tratos da serra, em explorações de índole capitalista. Este processo foi bem caracterizado pelo sociólogo inglês Robin Jenkins, que passou cerca de um ano, em 1976, em trabalho de campo no Alto, uma pequena comunidade agrícola do concelho de Monchique, experiência que retratou no seu livro The road to Alto (publicado em português como Morte de uma aldeia portuguesa, em 1983). Segundo um dos nossos entrevistados, foi de facto a partir dos anos 1960 que se começaram a plantar «eucaliptos como quem semeava trigo». Os testemunhos dos pequenos proprietários foram decisivos para entendermos a rápida disseminação do eucalipto e o sucesso das políticas estatais. Por exemplo, os cinco hectares de terra que os pais de Fernando (nome fictício) possuíam no interior xistoso da serra eram ocupados por medronheiros, sobreiros e algum cereal. No início dos anos 1960, fizeram ali as primeiras plantações de eucalipto e, por volta de 1967, quando Fernando voltou da Guerra Colonial em Angola, converteram a totalidade da propriedade em eucaliptal através do Fundo de Fomento. Foi só mais tarde, na década de 1970, que surgiram as «grandes manchas» plantadas diretamente pelas firmas da indústria da celulose, que tomaram conta das terras através de contratos de arrendamento de longa duração.

O que temos aqui é o início da substituição de um calendário agrícola – pautado pelos tempos de roça e queima, de semear e colher – por um calendário meteorológico de risco de incêndio que visava proteger a nova economia do eucalipto.

Para retomar a vossa questão sobre a persistência deste modelo, é importante ter em conta que o protagonismo crescente do eucalipto a partir da década de 1960 resultou de uma série de fatores, que incluem os incentivos estatais à florestação dos terrenos particulares, a crise cerealífera de meados do século, com o progressivo abandono da célebre Campanha do Trigo, e o início do êxodo rural massivo, que foi muito evidente nas freguesias serranas da serra de Monchique. O eucalipto tornou- -se cada vez mais central, tanto na economia nacional como nas economias locais, o que ajuda a explicar a sua expansão e persistência até à atualidade. Para mais, houve uma forte continuidade em termos de política florestal, como tem vindo a ser estudado, entre a última década do Estado Novo e o período da democracia. Por último, importa talvez explicar que as próprias matas de eucalipto atuaram sobre a realidade política e social. Em 1967, o comandante regional da GNR em Faro dizia que era necessário proibir as queimadas até ao final de setembro, muito depois da época em que eram habituais na economia agrícola da região. O argumento era de que estas podiam provocar «grandes incêndios» prejudicando, nas suas palavras, «a economia nacional e o património do estado», como tinha acontecido no ano anterior com um incêndio que devastou parte da serra de Monchique, chegando até Aljezur. O que temos aqui é o início da substituição de um calendário agrícola – pautado pelos tempos de roça e queima, de semear e colher – por um calendário meteorológico de risco de incêndio que visava proteger a nova economia do eucalipto. Estas novas preocupações não eram, porém, exclusivas do estado, passaram a estar também presentes do lado das próprias comunidades rurais. Um entrevistado contou-nos, num balanço desta transição, que antes não era necessária qualquer autorização para os pastores queimarem os pastos e que os donos das terras geralmente não se importavam, uma vez que as eventuais perdas eram diminutas: «hoje é diferente, hoje está plantado de eucaliptos».

Na gestão do fogo e da paisagem, o que é possível resgatar de concreto para a atualidade dos ensinamentos das antigas «paisagens de fogo»?

Esse é o tipo de pergunta que qualquer investigação em história teme, e por boas razões. Está longe de ser um exercício fácil, desde logo porque as antigas paisagens de fogo pertencem agora a um passado que é impossível – e, em muitos dos seus aspectos, indesejável – replicar. Como referimos na resposta à primeira pergunta, procurámos ter cuidado em não romantizar o passado pré-industrial, que estava longe de ser um tempo de equilíbrio ecológico e bem-estar social e económico. Dito isto, existem evidentemente muitos pontos em que o conhecimento das antigas paisagens de fogo pode contribuir e atuar sobre os desafios do presente.

Um primeiro aspecto que ficou muito claro da nossa investigação é que o fogo não é um elemento «externo» à história humana, mas sim uma parte central da mesma. Não só porque os usos do fogo eram, como dissemos, centrais no mundo rural até bem dentro do século XX, mas também porque o atual regime de fogo é, em grande medida, um produto de décadas (senão séculos) de intervenções humanas no meio ambiente. Isto permite-nos olhar com ceticismo para o tipo de soluções tecnocráticas que, no passado, defendiam a proibição absoluta dos usos locais do fogo e que, na atualidade, anunciam que se prendermos todos os incendiários ou se substituirmos todos os eucaliptais por matas de espécies autóctones resolveremos de vez o problema dos incêndios.

A par desta constatação geral, existe uma série de pontos concretos em que o passado nos pode ajudar a pensar o presente. Desde logo, ao nível da prevenção dos incêndios, a necessidade de definir estratégias sociais e económicas que promovam a diminuição da área ocupada por plantações de eucalipto e pinheiro e a sua substituição por uma floresta multiespécie ou de usos múltiplos, que possa incluir outras atividades produtivas, educacionais, de lazer e/ou recoleção. Tal como, nas décadas de 1950 e 1960, foram mobilizados com sucesso diversos incentivos para promover a plantação de eucaliptos, será hoje possível construir uma política territorial, focada nas serras de norte a sul, que promova uma paisagem resiliente aos incêndios. As antigas paisagens de fogo sugerem de forma clara que essa resiliência deverá passar pela inclusão do fogo e não pela sua exclusão.

Numa formulação abrangente, trata-se de recuperar o relevo que a agricultura teve no território português até meio do século passado e pensar, a partir deste objetivo, numa nova ruralidade que atue sobre a gestão dos combustíveis e do fogo, mas também, de forma consequente, sobre a possibilidade de viver e trabalhar no interior português, sem que para isso seja necessário, obviamente, repetir os equívocos ecológicos e a hiperexploração do trabalho, ambos bem patentes, por exemplo, nas monoculturas do trigo ou do pinheiro promovidas e desejadas pelo Estado Novo. Em suma, a agricultura, encarada como um conjunto amplo e diverso de atividades dirigidas à produção de alimentos, sejam eles vegetais ou animais, parece ser o campo privilegiado para reflexão e atuação não apenas sobre as atuais paisagens de fogo, mas também sobre o interior português.

O conhecimento que adquirimos sobre as paisagens de fogo do passado mostrou também que a sua complexidade social, agrícola e ecológica foi, invariavelmente, mal compreendida e representada pelos programas de âmbito estatal destinados a atuar sobre o espaço rural e a vida das suas populações. E, infelizmente, o cenário hoje em dia não parece substancialmente diferente. O conjunto de memórias e experiências que recolhemos em Monchique e Lapa-Nave revelou distâncias significativas entre as realidades locais e as políticas e o conhecimento científico que lhes eram dirigidos. E isto tanto no passado – por exemplo, na já referida florestação dos baldios – como no presente, no que se refere, por exemplo, à gestão do combate aos incêndios. Esta evidência, que resulta da nossa investigação, poderá orientar o desenho de estratégias de prevenção e combate que valorizem o envolvimento local, seja através da transmissão intergeracional de conhecimentos e experiências sobre como lidar com o fogo, da participação das populações locais nas estratégias de defesa e gestão territorial das suas povoações ou do reconhecimento da necessidade de apoiar de forma adequada as pessoas vulnerabilizadas pelos incêndios.

Cruzando o olhar com as alterações climáticas, encontraram resposta à vossa questão inicial acerca de qual a importância relativa (e cronologia plausível) das alterações no clima e no uso do solo no novo regime de fogo?

Ainda não! Temos em curso um estudo, que junta elementos da equipa do projeto e dois meteorologistas do IPMA (Pedro Silva e João Rio), que pretende responder a essa questão. A ideia é cruzar a série de incêndios ocorridos no concelho de Silves entre 1945 e 1986, dados inéditos que nos foram gentilmente cedidos pelos Bombeiros Voluntários da cidade, com registos meteorológicos históricos, e explorar desta forma relações entre fogo e clima. A nossa hipótese de trabalho é que o aparecimento dos grandes incêndios na serra de Monchique, logo na década de 1960 e depois de forma decisiva na década de 1970, com incidência e magnitude crescentes, se deveu fundamentalmente a transformações no uso do solo, com destaque para o abandono da cerealicultura e das práticas, agrícolas e domésticas, de fogo, bem como a expansão dos povoamentos de eucalipto. O resultado foi uma paisagem a cada ano mais inflamável. Em todo o caso, alguns resultados meteorológicos preliminares para a região de Silves parecem sugerir que as alterações climáticas não participaram no início do novo regime de incêndios. Em contrapartida, a partir da década de 1980 começam a ser notórias anomalias positivas nas temperaturas de verão que se acentuam nas décadas seguintes e que terão contribuído para um agravamento cada vez mais significativo do problema.

O período entre 1980 e a atualidade tem sido muito estudado em Portugal e sobram poucas dúvidas sobre a importância das mudanças no clima na evolução mais recente dos incêndios. Temos hoje uma época de incêndios cerca de um mês maior do que era o período crítico durante as décadas de 1980 e 1990, que é bem explicada por mudanças no clima nos meses de primavera. Ou seja, a época de incêndios tem vindo a começar mais cedo. Verifica-se também um aumento considerável e persistente de eventos extremos, com áreas ardidas de grande dimensão. Nas décadas de 1980 e 1990 houve apenas um incêndio que ultrapassou, ligeiramente, os 10 mil hectares queimados (algo aparentemente inédito até então), na primeira década deste século foram já 11 mil (com uma área ardida média de 14 mil hectares) e na década de 2010 registaram-se 16 mil (com uma média de 25 mil hectares). Este agosto, o incêndio de Arganil chegou aos 64 mil hectares, dados provisórios, superando em dimensão qualquer outro incêndio desde o início dos registos em 1980.

________

Texto publicado no Jornal MAPA nr. 47 – Out.-Dez. 2025

Notas:

0 People Replies to “Paisagens de fogo”